在中国书画艺术的传统脉络中,桃花往往被赋予“姹紫嫣红,分外妖娆”的意蕴,无论是工笔重彩的精微刻画,还是水墨写意的氤氲淡染,皆传递出温婉典雅与热情奔放的双重视觉诗意。

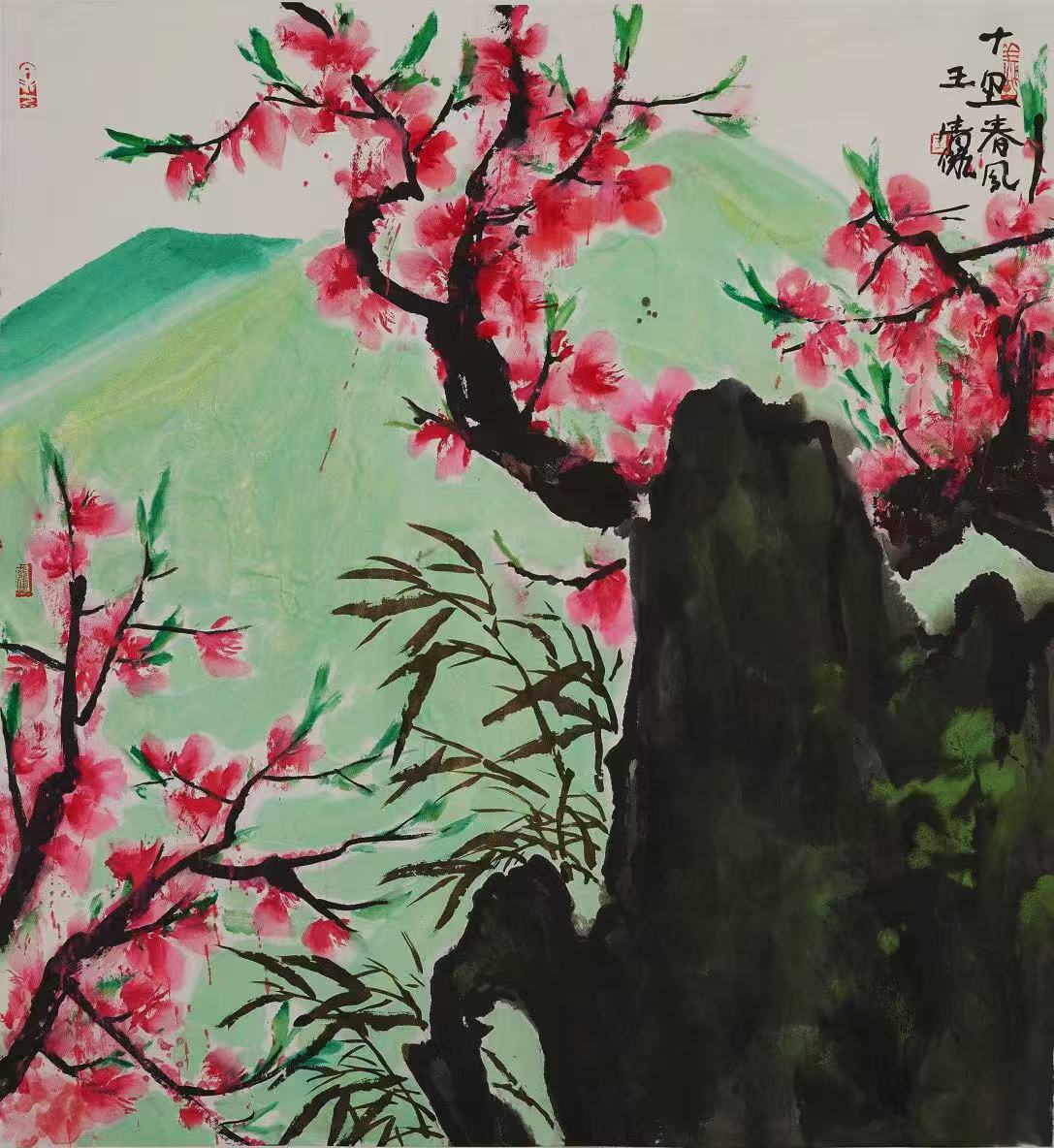

而王清杰的“桃花系列”则突破这一古典框架,展现出迥异的艺术气质。他将西方绘画中强烈的色彩逻辑与动态构图融入东方的笔墨语境,借助浓烈鲜明的色块与自由奔放的布局,构筑出桃花近乎“鬼魅”的视觉魅力。这种风格不仅是艺术家内心炽烈与外在沉静之间的辩证统一,更是传统书画语言与现代艺术理念相互碰撞而迸发的创新之光。

一、传统国画桃花意象的解构:从“雅致范式”到“鬼魅美感”

传统国画中的桃花,从未脱离“比德”传统与文人审美。自东晋顾恺之“迁想妙得”的艺术理念确立以来,桃花便与“春日生机”“隐逸情怀”绑定,在五代徐熙“落墨花”的疏淡、宋代赵昌“写生赵昌”的工细、元代王冕墨梅(桃花同理)的清雅中,形成了一套成熟的“雅致范式”。这种范式以“水墨为上”,色彩多取浅粉、淡红,构图讲究“留白透气”,笔墨追求“骨法用笔”的含蓄,即便是明清大写意中的桃花,也始终在“似与不似之间”保持着文人画的克制,避免色彩的过度张扬与构图的激烈冲突。

王清杰的“桃花系列”,恰恰从传统范式的核心痛点切入,完成了对桃花意象的彻底解构。他眼中的桃花,不再是文人案头的清雅点缀,而是充满生命张力的“精神符号”——画面中,桃红色不再是淡淡的晕染,而是如西方油画般厚重浓烈的色块,在宣纸上形成强烈的视觉冲击;枝干不再是“中锋用笔”的遒劲婉转,而是融入了西方表现主义的粗犷线条,扭曲、交错中透着一股野性力量;构图更是打破了“高远、深远、平远”的传统透视,借鉴西方现代派的平面构成,将桃花、枝干、背景压缩在同一视觉平面,以疏密对比、色彩碰撞营造出“鬼魅般的美感”。这种“鬼魅”并非诡异,而是突破审美惯性后的新鲜感——当传统桃花的“羞涩”被“奔放”取代,“宁静”被“热烈”覆盖,观者在视觉震撼中,反而能感受到一种更接近生命本真的活力。

这种解构的背后,是王清杰对自身艺术经历的深度整合。早年修习工笔的经历,让他掌握了传统笔墨的细腻功底,那些精准的线条、层次分明的晕染,成为他后来突破传统的“底气”;中期探索的“水墨小清新”,则让他在传统水墨与现代审美之间找到了平衡,为色彩的介入埋下伏笔;而后期深耕的大写意泼墨,更是赋予他“放笔纵墨”的勇气,使他能够摆脱工笔的束缚,用更自由的笔墨语言接纳西方绘画的元素。可以说,王清杰对传统桃花意象的解构,并非对传统的否定,而是以“破立结合”的方式,为传统国画注入了新的生命力。

二、中西绘画语言的融合:色彩、构图与笔墨的对话

王清杰的“桃花系列”之所以具有突破性,关键在于他并非简单地将西方绘画元素“嫁接”到国画中,而是实现了中西绘画语言的深度对话与有机融合。这种融合体现在色彩、构图、笔墨三个核心维度,形成了“以东方笔墨为骨,以西方色彩为魂”的独特艺术语言。

在色彩运用上,王清杰打破了传统国画“随类赋彩”的原则,引入西方印象派的色彩观察方式与表现主义的色彩情感表达。传统国画中的色彩多为“固有色”,桃花的粉色、叶子的绿色均遵循自然物象的本色,且强调“墨分五色”,色彩始终处于从属地位。而王清杰则将色彩从“墨”的束缚中解放出来,他观察不同光线、不同环境下桃花的色彩变化,将西方油画中的“条件色”理念融入创作——在他的作品中,桃花不仅有纯然的粉红,还会因光影变化呈现出橘红、紫红甚至略带蓝调的红色,背景则可能用嫩黄,墨黑等重色与之对比,形成强烈的色彩张力。这种色彩运用并非对西方绘画的照搬,而是以国画的“水”为媒介,将西方色彩的厚重与水墨的通透结合:他用羊毫笔蘸取调好的浓色,在宣纸上快速晕染,让色彩在水分的作用下自然渗透、交融,既有西方油画的色彩饱和度,又不失水墨的灵动感,避免了油画色彩的“僵滞”,也突破了传统水墨的“单调”。

在构图上,王清杰借鉴西方现代绘画的平面构成与空间处理,重构了国画的“章法”。传统国画的构图讲究“开合起伏”,注重画面的“气脉贯通”,往往通过留白、虚实对比营造深远的空间感。而王清杰的“桃花系列”则采用“满构图”与“不规则构图”,将桃花枝干布满画面,仅在局部留下小块留白,形成“密不透风、疏可走马”的现代韵律;同时,他打破了传统国画的“散点透视”,借鉴西方绘画的“焦点透视”与“俯视视角”,让观者的视线聚焦于画面中心的桃花,增强画面的视觉冲击力。例如,在《风舞桃花笑》中,他将一簇桃花置于画面下方,枝干向上延伸至画面顶部,形成强烈的纵向构图,枝干的交错与花瓣的绽放形成疏密对比,背景的淡墨与前景的浓色形成虚实对比,既保留了国画的“气韵”,又具备了西方现代绘画的“构成感”。这种构图并非对传统的抛弃,而是在传统“章法”的基础上,融入现代设计理念,让国画的空间表达更符合当代人的视觉习惯。

在笔墨上,王清杰以传统“笔墨精神”为核心,接纳西方绘画的“笔触表现力”,实现了“笔为骨、墨为韵、色为魂”的统一。传统国画的笔墨讲究“中锋用笔”“力透纸背”,强调笔墨的“书写性”,即通过线条的粗细、长短、干湿表现物象的质感与画家的情感。王清杰深谙此道,他的枝干线条虽粗犷,却始终保持着“中锋用笔”的力度,每一笔都有起笔、行笔、收笔的完整过程,透着传统书法的筋骨;而在花瓣的表现上,他则采用“没骨法”与西方绘画的“笔触”结合,用毛笔蘸取色彩直接点染,笔触的大小、轻重、虚实变化丰富,既有没骨画的灵动,又有西方油画笔触的“肌理感”。这种笔墨语言的融合,让他的作品既有传统国画的“笔墨韵味”,又有西方绘画的“视觉张力”——当观者近距离欣赏时,能感受到笔墨的书写性与水墨的渗透感;当远距离观看时,又能被色彩与构图的冲击力所吸引,实现了“远观有势、近观有质”的艺术效果。

三、艺术家的精神投射:从“青岛酣畅”到“晨耕坚守”

任何艺术创新都离不开艺术家的个人经历与精神世界,王清杰的“桃花系列”亦是如此。作品中那“鬼魅般的美感”,实则是他个人性格、生活阅历与艺术坚守的集中投射,是他“热烈的内心与表面宁静”的矛盾统一,也是他“青岛人的青岛啤酒的酣畅淋漓”的生命态度的艺术转化。

作为土生土长的青岛人,王清杰的性格中自带海洋城市的豪爽与洒脱。青岛啤酒的“酣畅淋漓”不仅是当地的生活符号,更是他生命态度的写照——这种态度体现在艺术创作中,便是对“束缚”的挣脱,对“真实”的追求。多年的美术馆生涯,让他有机会接触到中外艺术的经典作品,从传统书画的卷轴到西方油画的画布,从古代大师的笔墨到现代艺术家的观念,这些经历拓宽了他的艺术视野,也让他深刻认识到:传统国画要想在当代焕发活力,必须打破“闭门造车”的局限,与西方艺术进行对话。而他表面的“优雅与安静”,则源于多年的文化阅历与沉淀——在美术馆的日常工作中,他与书画为伴,与艺术家交流,这种“静”的生活状态,让他能够沉下心来思考艺术的本质;而内心的“热烈”,则让他不甘于在传统的舒适区停留,渴望通过创作表达真实的自我。这种“静”与“热”的矛盾,最终在“桃花系列”中找到了出口:画面的色彩与构图是“热烈”的,笔墨的韵味与意境是“宁静”的,二者的碰撞形成了作品独特的艺术魅力。

王清杰的艺术坚守,更体现在他“凌晨五点准时笔耕墨舞”的日常中。“五点到八点,看似不长的时间,在他的世界是那么的安静与精彩”——这段清晨的时光,是他与艺术对话的纯粹时刻。没有外界的干扰,没有工作的琐碎,只有毛笔、宣纸、墨色与他相伴。这种“一天之计在于晨”的坚守,不仅是对传统“三更灯火五更鸡”治学精神的传承,更是他艺术创新的“能量源泉”。在清晨的静谧中,他能够更清晰地思考中西绘画语言的融合点,更自由地探索笔墨与色彩的可能性:或许是某一个清晨,他看到窗外的桃花在晨光中绽放,光影的变化让他萌生了用西方色彩表现桃花的想法;或许是某一次晨练,他感受到毛笔在手中的灵动,于是尝试用更自由的笔触表现枝干的张力。正是这种日复一日的坚守,让他的“桃花系列”不断成熟,从最初的色彩尝试,到后来的构图突破,再到如今的笔墨与色彩的完美融合,每一步都凝聚着他的心血与汗水。

作为国艺美术馆馆长与爱心慈善书画家,王清杰的艺术还承载着社会责任。他将“爱心慈善”的理念融入艺术创作与推广中,通过举办书画慈善展览、捐赠作品资助公益事业,让艺术成为连接爱心的桥梁。这种社会责任意识,也让他的“桃花系列”超越了单纯的艺术表达,具有了更深厚的人文关怀——作品中的桃花,不仅是美的载体,更是生命活力与爱心的象征。他希望通过自己的作品,让更多人感受到艺术的力量,也希望通过艺术的传播,推动公益事业的发展。这种“艺术为人民”的理念,与传统文人画“达则兼济天下”的精神一脉相承,也让他的艺术创新具有了更广泛的社会意义。

四、当代国画创新的启示:从“桃花系列”看中西融合的可能性

王清杰的“桃花系列”,不仅是他个人艺术生涯的“新的开始”,更为当代国画的创新提供了重要启示。在全球化背景下,如何处理传统与现代、东方与西方的关系,是每一位当代国画家都必须面对的问题。王清杰的实践证明,国画的创新并非对传统的否定,也并非对西方的照搬,而是在深入理解传统精神与西方艺术本质的基础上,实现二者的有机融合。

首先,国画的创新必须以“传统笔墨精神”为根基。王清杰的“桃花系列”虽然在色彩与构图上借鉴了西方绘画,但始终没有脱离传统国画的“笔墨精神”——他的用笔仍有传统书法的筋骨,他的用墨仍有水墨的通透,他的画面仍有东方的意境。这种“以传统为根”的创新,避免了“全盘西化”的尴尬,也让作品具有了深厚的文化底蕴。当代国画创新,若脱离了传统笔墨精神,便会成为“无源之水、无本之木”,失去国画的本质特征;只有深入学习传统笔墨,理解传统书画的“气韵生动”“意境营造”,才能在创新中保持国画的“东方性”。

其次,国画的创新需要“开放的艺术视野”。王清杰之所以能够突破传统,关键在于他多年的美术馆生涯让他接触到了中外艺术的精华,形成了开放的艺术视野。当代国画家不应局限于传统书画的小圈子,而应主动了解西方绘画、现代设计、当代艺术等领域的理念与技法,从不同的艺术形式中汲取营养。例如,西方绘画的色彩逻辑可以丰富国画的色彩表达,现代设计的构成理念可以优化国画的构图,当代艺术的观念可以拓展国画的主题范围。这种“开放的视野”并非盲目接纳,而是有选择地吸收,将西方艺术中适合国画发展的元素,转化为具有东方特色的艺术语言。

最后,国画的创新必须“立足艺术家的真实情感”。王清杰的“桃花系列”之所以动人,不仅在于其艺术语言的创新,更在于作品中蕴含的真实情感——他对生命的热爱、对自由的追求、对传统的敬畏,都通过桃花的意象传递给观者。当代国画创新,若只追求形式上的新奇,而缺乏情感的注入,便会显得空洞、做作。只有将个人的情感、经历、思考融入创作,才能让作品具有感染力,才能让创新的艺术语言真正服务于情感的表达。

王清杰的“桃花系列”,如同一朵绽放于中西艺术交汇点的奇葩,它以传统为根,以西方为鉴,以情感为魂,在当代国画的土壤中开出了清新的花朵。当我们欣赏这些作品时,看到的不仅是鲜艳的桃花,更是一位当代书画家对艺术的执着与坚守,对传统的传承与突破,对中西文化融合的探索与实践。正如他在凌晨五点的笔耕不辍,王清杰的艺术创新之路一直没有终点,“桃花系列”或许只是他艺术生涯的一个“新的开始”,而他的实践在接二连三,他好动的内心在传统与现代的碰撞中寻找着,寻找着,在东方与西方的对话中寻找着新的视角,期待他的更多精彩作品的呈现。