泰山,这座横亘于齐鲁大地的东方圣山,不仅是地理意义上的“五岳之首”,更是中华文明的精神图腾。生于山东、十上泰山的画家王清杰,以水墨为媒,以心为笔,将对这座山的赤诚眷恋与生命感悟熔铸于尺幅之间。他的泰山画作,既是北方山川雄浑气象的当代诠释,更是诗书画传统在新时代的创造性转化——在浓淡干湿的笔墨韵律中,在古今对话的题跋文字里,我们看到的不仅是一座山的形貌,更是一个画者与故土、与传统、与时代的深情对话。

一、骨血里的泰山:十上岱宗的深刻印记

齐鲁大地的晨曦,总带着泰山松涛的清冽。王清杰的童年记忆里,泰山是长辈口中“稳如泰山”的俗语,是年画里“泰山石敢当”的镇宅符号,更是地图上那座象征着“国泰民安”的赤色标记。这种根植于血脉的文化认同,让他第一次登上泰山时,便生出“似曾相识”的亲切感。

“十上泰山”,不是简单的数字叠加,而是一场持续二十余年的心灵对话。他记得不满二十岁时第一次登顶时,凌晨四点在寒风中等待日出的雀跃——当橘红色的霞光撕开云海,将十八盘的石阶染成金箔,他忽然懂得古人“会当凌绝顶”的豪情,不是征服的傲慢,而是对天地大美最谦卑的臣服。后来每一次登山,他都带着不同的心境:有时是雨季,看云气从山谷里蒸腾而上,将玉皇顶化作仙境中的琼楼;有时是深冬,雪覆群峰,万籁俱寂,唯有松枝坠雪的簌簌声,与碑刻上的“五岳之宗”相互应答。

泰山的白昼晨昏,在他心中刻下了精准的笔墨坐标。黎明时分,岱顶的雾是“淡墨”的,带着湿润的青灰色,能透过雾霭看见远处峰峦的淡影,如宣纸上未干的笔触;正午的阳光穿过云层,山石的肌理被照得分明,需用“焦墨”皴擦出岩缝的坚硬,再以“浓墨”点染松针的苍劲;黄昏的天街,夕阳将古建的飞檐镀上金边,此时的墨色要“带暖”,在赭石与朱砂的调和中,让砖瓦的轮廓透出岁月的温度。

四季的轮回,更让他读懂了泰山的“呼吸”。春山如笑,新绿从石阶的缝隙里钻出来,他便用“湿笔”让墨色在宣纸上晕染,像春雨漫过岩石的漫漶;夏山如滴,暴雨后的溪流在峡谷里奔腾,他以“破墨”技法表现水的流动,让浓淡墨色在冲撞中生出浪花的动感;秋山如妆,黄栌与枫香将山谷燃成火海,他不贪多色,只用“枯笔”蘸朱砂,在峰峦的褶皱处轻点,恰似秋阳吻过的痕迹;冬山如睡,积雪覆盖的岱庙古柏,枝桠如铁画银钩,他便以“飞白”笔法勾勒,让留白处成为雪的寂静。

这种对泰山的熟稔,早已超越“观察”的层面,成为一种“共生”的默契。他说:“每次铺开宣纸,泰山的影子就会从笔端跑出来——不是我在画山,是山在借我的手说话。”这种生命般的联结,让他的泰山画作有了区别于他人的“魂”——那不是对风景的复刻,而是将二十余年的登山记忆、写生感悟、故土深情,蒸馏成墨色的结晶。

二、水墨的突围:在传统骨法中生长新意

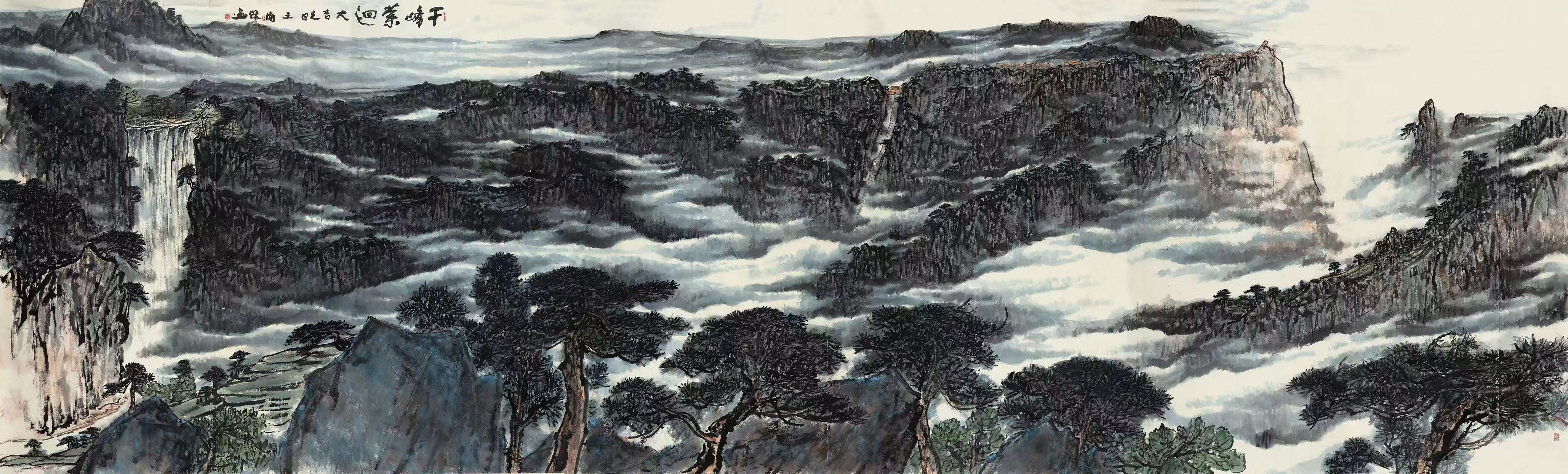

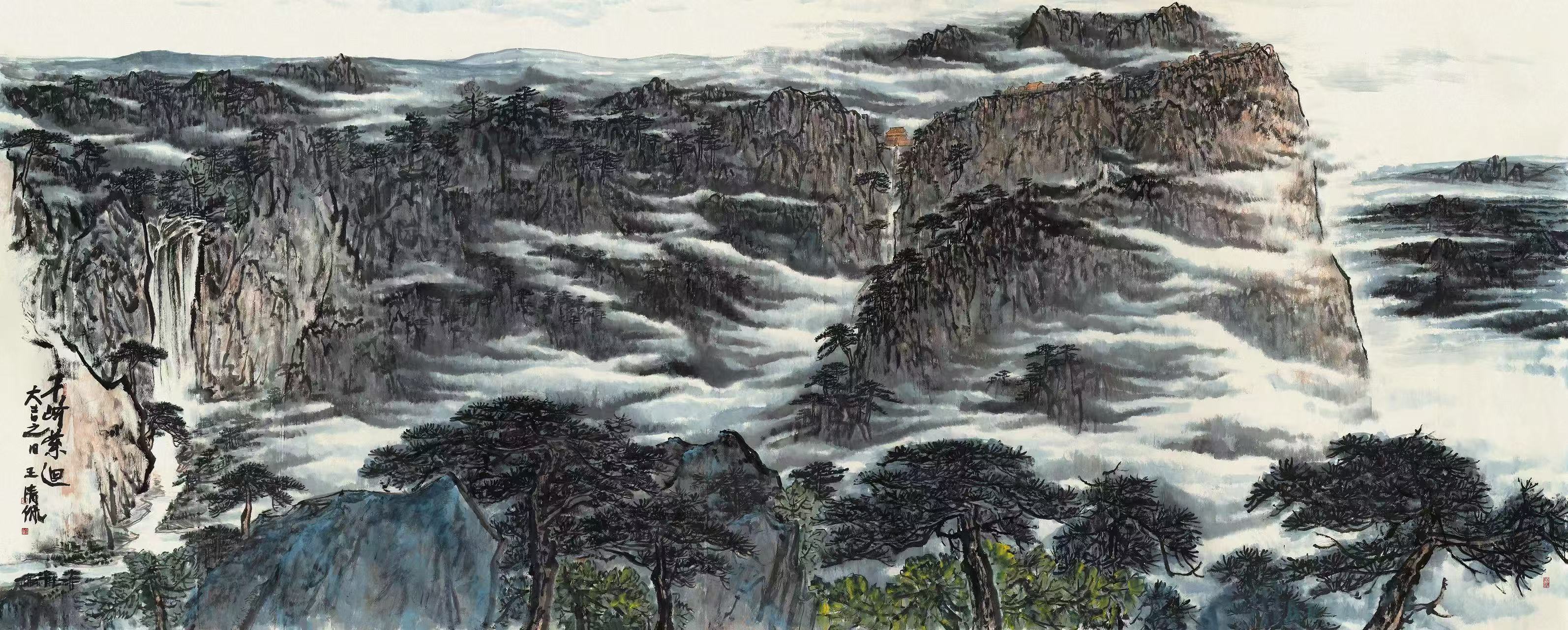

中国山水画中,泰山题材始终承载着“雄浑”“庄严”的美学范式。从范宽的《溪山行旅图》到近代画家的泰山全景,多以重墨皴擦表现山石的坚硬,以层叠构图凸显山势的巍峨。王清杰深谙传统笔墨的精髓,但他更想突破“泰山必厚重”的刻板印象——在他眼中,泰山既有“稳如磐石”的刚毅,也有“云气绕峰”的灵动,水墨的表达,以及容纳齐鲁文化的多元汇集。

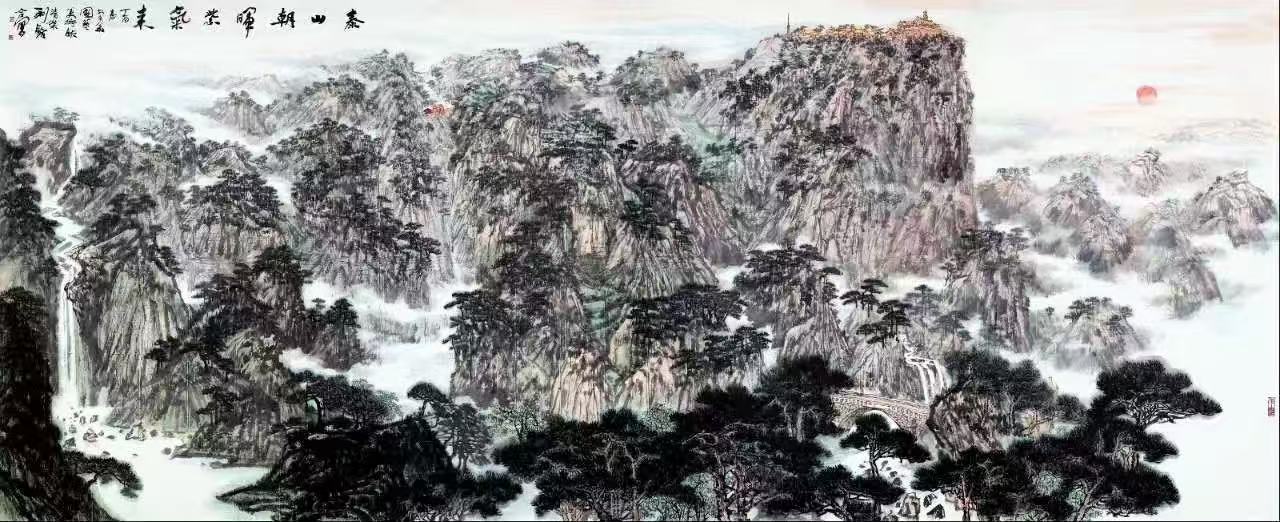

他的创新,始于对“墨法”的重新理解。传统画山,讲究“几笔几墨”,而他更强调“墨随情变”。画《泰岱云海》时,他不用浓墨勾勒主峰轮廓,反以“淡墨”铺底,再用“宿墨”点染云团的阴影,让玉皇顶在云海中若隐若现,恰似他某次登山时遇大雾,伸手不见五指间忽然云开一线,峰峦如仙山乍现的惊喜。这种“以淡显浓”的处理,打破了“山必凝重”的惯性思维,让水墨的“虚”与泰山的“实”形成奇妙的张力。

对“笔意”的拓展,更见他的匠心。北方山水的“骨”,在于线条的刚劲,他却在刚劲中注入“柔”的韵律。画十八盘的石阶,他不用界画的工整线条,而是以“颤笔”表现石阶被千年足迹磨出的弧度,笔锋的顿挫间,既有岩石的坚硬,又有岁月的柔软。画泰山松,他融合了李成的“寒林”笔法与徐渭的“狂草”意趣,松针以“散锋”扫出,看似杂乱,实则暗藏风的方向——那是他在泰山顶遇狂风时,见古松虽弯腰却不折腰的倔强,笔锋的“散”与“聚”,正是对这种生命力的捕捉。

色彩的运用,是他水墨创新的另一重突破。传统水墨多以“墨分五色”为尊,他却大胆引入“色墨交融”的尝试,但始终恪守“色不碍墨”的原则。画《泰山日出》,他以“胭脂”调“赭石”,在纸的右上角轻点,不画完整的太阳,只让霞光漫过云层,与下方的淡墨山峦形成冷暖对比——那抹红,不是对太阳的写实,而是登山者等待日出时,心中骤然涌起的暖意。画《泰岱经石峪》,他用“花青”调“淡墨”表现溪水的清澈,让水流过刻满经文的石板时,墨色在宣纸上“渗化”,恰似经文在水中若隐若现的朦胧,既保留了水墨的空灵,又赋予画面历史的厚重。

这种创新,绝非对传统的背离,而是“入古出新”的实践。他曾在美术馆临摹过多位古人泰山画作,却也发现古人对泰山云雾的表现略显程式化。于是他将书法中的“行草笔意”融入云的勾勒,让云气的线条如草书般流畅,既有“笔力”,又有“动感”。他说:“传统就像泰山的根基,创新是山上的新松——根扎得越深,松才能长得越高。”

三、诗书画交响:让笔墨与文脉共振

在中国文人画传统中,“诗书画印”的结合是最高境界。王清杰的泰山图,始终延续着这一精神内核,但他更注重三者的“有机共生”——不是画完题诗的简单叠加,而是从构思之初,就让诗意、书韵、画境在心中同频共振。

题画诗的选择,是他与泰山对话的“旁白”。有时借用古人名句,却赋予新的语境。画《泰山行》他题“一步一阶汗,一担一乾坤”,前句化用民间俗语,后句暗合泰山“承载天地”的意象,诗句的质朴与挑夫的艰辛形成呼应,书法用“隶书”笔意,横画的厚重恰似挑夫肩上的扁担。有时则自撰诗句,直抒胸臆。画《泰山碧霞祠》,他题“月照古祠静,风传钟磬远”,诗句的清幽与画面中淡墨渲染的夜色、枯笔勾勒的祠宇相互映衬,书法用“行书”,笔画的连断如钟声的起伏,让观者在品画时,仿佛能听见山间的回响。

书法与绘画的笔墨呼应,是他作品的“隐线”。他深谙“书画同源”的道理,画山石的“皴法”常借鉴书法中的“折钗股”,笔锋的转折如隶书的波磔,既有力度又有韧性;画松枝的“勾勒”则取法“狂草”,笔走龙蛇间,松枝的苍劲与草书的豪放浑然一体。在《泰山摩崖石刻图》中,他将石刻上的“五岳之宗”四字以书法形式题于画面右侧,字体大小错落,与左侧画中石刻的斑驳痕迹形成视觉上的对话——书法的“清晰”与画面的“朦胧”,恰似历史文本与自然风化的碰撞,让“文脉传承”的主题不言自明。

诗书画的交融,更让泰山的文化内涵得以延伸。画《孔子登临处》,他以“简笔”勾勒牌坊的轮廓,不画过多细节,却在旁题“登泰山而小天下”,书法用“楷书”,笔画端庄如孔子的教诲。画面的“简”与诗句的“博”形成对比,让观者由眼前的牌坊联想到孔子的思想,再延伸至泰山作为“文化圣山”的意义。这种“以小见大”的效果,正是诗书画结合的魔力——它让画面超越视觉的局限,成为连接历史、当下与未来的精神通道。

王清杰常说:“画泰山,不能只画它的石头,要画石头里的故事。”诗与书,正是打开这些故事的钥匙。当笔墨的韵律、诗句的意境、书法的风骨在画面中交融,泰山便不再是孤立的自然景观,而是承载着孔子登临、杜甫赋诗、秦皇封禅等无数文化记忆的生命体——这正是他对“文人画”传统的当代诠释:让艺术不仅是美的呈现,更是文化血脉的流动。

四、故土的回响:从美术馆到齐鲁大地的养分

王清杰的艺术成长,始终与“观看”和“交流”紧密相连。多年的美术馆工作经历,让他有机会系统研究历代泰山题材画作:从宋代的严谨构图到明清的笔墨意趣,从宫廷画家的工细到文人画家的写意,这些作品如一面面镜子,让他看清传统的脉络,也照见创新的可能。

他常画界朋友探讨:“为什么不同时代的泰山画,气质差异那么大?”答案最终指向“时代精神”——唐代画山重“雄”,是盛唐气象的投射;元代画山重“逸”,是文人避世心态的流露。这让他明白:画泰山,不仅要画出山的形态,更要画出时代的呼吸。于是他的泰山图中,既有传统的“静”,也有当代的“动”——画《泰山趣游》时,他以极简的线条勾勒缆车,与旁边的古松形成“古今对话”,题“天堑变通途”,既不回避现代元素,又让其融入山的整体意境,展现泰山在当代的“生命力”。

与同道的交流,更让他的艺术视野不断拓展。在一次画展研讨会上,有老画家指出:“你的泰山,笔墨够活,但少了些‘拙’气。”他回去后反复琢磨,终于领悟:“拙”不是笨拙,是返璞归真的厚重。于是画《泰山石》时,他刻意放慢笔速,让皴擦的笔触更“涩”,墨色更“沉”,让石头透出历经亿万年风雨的“老味”。这种在交流中淬炼的感悟,让他的笔墨逐渐兼具“灵动”与“厚重”。

而回到山东的经历,则为他的创作注入了最鲜活的“本土养分”。多次往返烟台、济南、青岛,让他在泰山之外,触摸到齐鲁大地的整体气韵:烟台的海雾与泰山的山云,在他眼中都是“流动的墨”;济南的泉水与泰山的溪流,都是“笔墨的韵”;青岛的红瓦与泰山的古建,都是“色彩的诗”。这些地域元素,潜移默化地丰富着他的笔墨语言——画泰山的春景,他会融入烟台海岸的湿润感;画泰山的秋韵,他会借鉴青岛八大关的色彩层次。

济南画展的经历,更是他艺术创作的一个在老家的展现,2009年在济南画院美术馆举办的“王清杰画展”上,时任中国书协副主席张业法的评价一针见血:“清杰这么年轻,画泰山却有如此沉厚的笔墨功底,难得的是他笔下有股子鲜活气——既守得住传统的筋骨,又放得开当代的灵韵。”这句评价,道破了他艺术的核心:在传统与创新之间找到平衡,在本土与时代之间架起桥梁。

五、国泰民安:笔墨深处的精神图腾

泰山作为“五岳之首”,早已超越地理概念,成为“国泰民安”的象征。王清杰的泰山图,从不是单纯的风景写生,而是对这种文化精神的视觉诠释——在他笔下,泰山的每一块石、每一棵树、每一片云,都承载着对家园、对民族的祝福。

画《泰山日出》,他从不刻意渲染太阳的辉煌,而是着重表现霞光普照的“普惠”——让阳光漫过每一座峰峦,照亮每一条山谷,题“光沐九州,福泽四海”,书法用“魏碑”体,笔画的刚劲如磐石,却透着温暖。他说:“国泰民安,不是少数人的繁华,是每个人都能被阳光照到。”

画《泰山松》,他突出松的“常青”与“坚韧”。一株生长在悬崖的古松,根扎岩缝,枝迎寒风,他题“疾风知劲草,板荡识忠臣”,将松的品格与民族精神相连。墨色的浓淡变化,既表现松皮的苍老,又透出松针的生机,恰似中华文明历经磨难却始终向前的生命力。

在他看来,泰山的“吉祥”,不在香火缭绕的庙宇,而在山间寻常的生机。画《泰山春燕》,他让几只燕子掠过新绿的枝头,背景是淡墨的峰峦,题“燕归山愈青,春至福自来”,用最朴素的意象,传递“太平盛世”的愿景。这种将宏大主题融入细微景致的表达,让“国泰民安”的理念变得可感、可触。

孙大石美术馆举办吴休~王清杰画展,展出的《国泰民安图》引起广泛共鸣:画面中央是泰山主峰,左有黄河蜿蜒,右有泉城呼应,上方题“岱宗雄风”书法苍劲有力,墨色厚重如历史,却在山脚处用淡绿点染新苗,象征生生不息的希望。张业法先生观后叹道:“这幅画,画出了山东人的底气,也画出了中国人的心愿。”

王清杰画泰山有他自己的特色与诠释“艺术不仅是个人情感的表达,更是对时代精神表现。当他的笔墨穿越二十余年的登山记忆、传统与创新的碰撞、故土与同道的滋养,最终凝结成“国泰民安”的意象时,泰山便不再是纸上的风景,而是每个中国人心中的精神图腾——它提醒我们,无论走多远,总有一座山在守望,总有一种力量在支撑,总有一份祝福在流传。

王清杰的画室里,挂着一幅未完成的泰山图。案头的砚台里,墨香与茶香交织,窗外的阳光洒在宣纸上,让未干的墨色泛起微光。他说:“画泰山是一辈子的事——每次下笔,都有新的感悟,就像每次登山,都能看见新的风景。”

这份“常画常新”的背后,是对故土的赤子之心,是对传统的敬畏之念,是对创新的执着之求。他的泰山图,如同一部用墨色写就的齐鲁史诗:有十上泰山的足迹,有诗书画的交响,有美术馆的沉思,有故土的回响,更有对国泰民安的永恒期盼。

或许,真正的艺术创新,从来不是颠覆传统的狂欢,而是像泰山上的古松——将根深深扎在文化的土壤里,让枝叶自由地向着时代的阳光生长。王清杰的实践,正在于此:他让泰山在水墨中永远年轻,也让传统在创新中永远鲜活。

当我们站在他的画前,看云气从峰峦间升起,听笔墨与诗句的对话,或许会忽然明白:每个人心中,都有一座属于自己的泰山——它是记忆,是信仰,是力量,而艺术的意义,就是让这座山,永远矗立在我们的精神家园里。

作者介绍:

王清杰,国艺美术馆馆长,当代著名书画家。

历任中国书法展览馆执行馆长,中央国家机关书法家协会主席团成员,中央文史馆书画院研究员,中国书法出版传媒联谊会副秘书长,中国行为法学会廉政书画院副院长,文化部青联美术工作委员会委员,北京东城文联顾问等。

近年来,其作品多次参加国家级重要展览,并先后荣获中华慈善协会授予“爱心慈善人士”、“慈善爱心书画家”称号、尼澍尔驻华大使授予“尼泊尔大使奖”等荣誉,不少作品被海内外多家美术馆、博物馆等重要机构收藏。在创建美术馆之初提出:做有担当、有责任感、大众可参与的文化展览机构,提出文化展览的引导力,人民日报《展览的文化引导作用》,中国艺术报《展览是视觉艺术形态,更是系统文化工程》,美术报《展览文化的社会引导力不容小觑》得到社会各界很大反响。

上一篇:墨彩飞舞桃花笑!王清杰桃花系列

下一篇:中国关心下一代爱心行走进徐福故里献爱心 现场向200名中小学生发放关爱金10万元